Desafortunadamente hoy en día todos estamos familiarizados con la palabra “pandemia” pues, ya durante tres años con la de COVID-19, hemos sido testigos y víctimas de los estragos que genera este tipo de fenómenos sobre la humanidad. Además, a lo largo de mi vida y, probablemente de la tuya, hemos presenciado otras pandemias provocadas por virus, tales como la de la gripe H1N1 y la del VIH/SIDA; mientras que otras no las presenciamos, como la de viruela y la gripe española, pero fueron aún más devastadoras. Sin embargo, hasta ahora la pandemia considerada como la más mortífera de la historia, la peste negra, fue producida por la bacteria Yersinia pestis y se dice que actualmente vivimos una “pandemia silenciosa” con las bacterias multirresistentes a antibióticos.

Así como ciertos virus y bacterias tienen la capacidad de propagarse rápidamente y afectar a millones de personas alrededor del mundo, te has preguntado ¿será que los hongos también pueden desarrollar esta capacidad? En caso de que sí, ¿por qué a lo largo de la historia no se ha registrado ninguna pandemia producida por este tipo de organismos? Y, ¿será que estamos próximos a presenciar la primera?

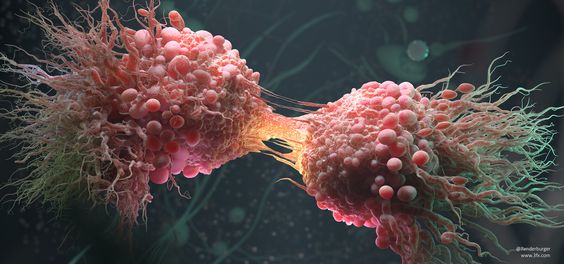

Cuando pensamos en hongos, probablemente a la mayoría de nosotros se nos viene a la mente la variedad de champiñones que encontramos en el súper, el moho que se forma en las tortillas viejas o hasta la levadura que usamos para hacer pan; sin embargo, el mundo de los hongos es un mundo mayormente oculto y poco explorado que está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Algunos de estos organismos forman parte de la microbiota de nuestro intestino, piel y mucosas. Además, inhalamos miles de esporas de hongos cuando estamos en contacto con la naturaleza y la mayoría de las veces esto no nos causa problemas debido a la alta temperatura de nuestro cuerpo, la mayor parte de las especies de hongos no pueden crecer por encima de los 37 °C, y al funcionamiento de nuestro sistema inmunológico.

De forma irónica, el éxito de este último aspecto es lo que nos hace vulnerables: los hongos se aprovechan de una inmunidad deteriorada. Hace solo algunas décadas, las personas con sistemas inmunológicos comprometidos no vivían por mucho tiempo, pero en la actualidad, la medicina se ha encargado de alargar considerablemente sus vidas. En conjunto, se han desarrollado terapias que suprimen la inmunidad con el fin de tratar a pacientes con enfermedades autoinmunes o a los que han sido receptores de trasplantes, por lo que ahora vive un gran número de personas que son especialmente vulnerables a los hongos.

Además del hecho anterior, muchas otras acciones humanas han abierto más puertas entre el mundo de los hongos y el nuestro. El uso exagerado de fungicidas (sustancias que eliminan hongos) en cultivos genera resistencia cada vez mayor a estos. También, el transporte de bienes y animales facilita el esparcimiento de especies fúngicas potencialmente peligrosas por todo el mundo. Al mismo tiempo, el calentamiento global genera que los hongos se adapten a temperaturas más altas, reduciendo la brecha entre su temperatura favorita para crecer y la nuestra que nos protegió por tanto tiempo.

De hecho, los científicos le atribuyen el aumento de casos mundiales Candida auris al cambio climático; creen que este hongo, que ya era multirresistente a medicamentos, se volvió aún más peligroso a medida que se adaptaba para crecer a temperaturas más cercanas a las del cuerpo humano. El primer caso reportado de infección por este “superhongo” se dio en un hospital de Tokio en 2009, y para 2020 ya se encontraba en varios países a lo largo de los seis continentes provocando brotes mortales en hospitales y residencias de ancianos. Más aún, los datos indican que la pandemia de COVID-19 ayudó a crear un “caldo de cultivo” propicio para que este hongo se propagara dentro de las unidades de cuidados intensivos de hospitales alrededor del mundo, por lo que parece que esto apenas empieza.

Así como C. auris, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus y Candida albicans recientemente entraron a la “lista negra” de la OMS como hongos patógenos de prioridad crítica para la salud mundial elaborada por esta Institución a finales de 2022. Además, otras 15 especies fúngicas se encuentran como prioridad alta o media.

El inconveniente reside en que, así como nosotros pensamos en los hongos como organismos relativamente inofensivos, históricamente la amenaza de los patógenos fúngicos ha sido subestimada. Si bien es cierto que los hongos son de los organismos más ubicuos del planeta y algunos son increíblemente útiles para nosotros, bajo las condiciones adecuadas, estos pueden volverse un gran problema para la humanidad, del cual no estamos ni cerca de considerarnos listos para enfrentar.

¿Quieres saber más?

McKenna, M. (2021), “Deadly Fungi Are the Newest Emerging Microbe Threat All Over the World”, Scientific American, 324 (6): 26-35.

Ellwanger, J. H., & Bogo-Chies, J. A. (2022), “Candida auris emergence as a consequence of climate change: Impacts on Americas and the need to contain greenhouse gas emissions”, The Lancet Regional Health – Americas, 11: 100250.

Chouhan, M., et al. (2021), “Fungal epidemic lurking in the shadows of a viral pandemic“, Indian Journal of Ophthalmology, 69 (8): 2239-2240.

Nueva pandemia de hongos: qué es y por qué la humanidad no está preparada para enfrentarla